(圖/翻攝自財團法人國家衛生研究院官網)

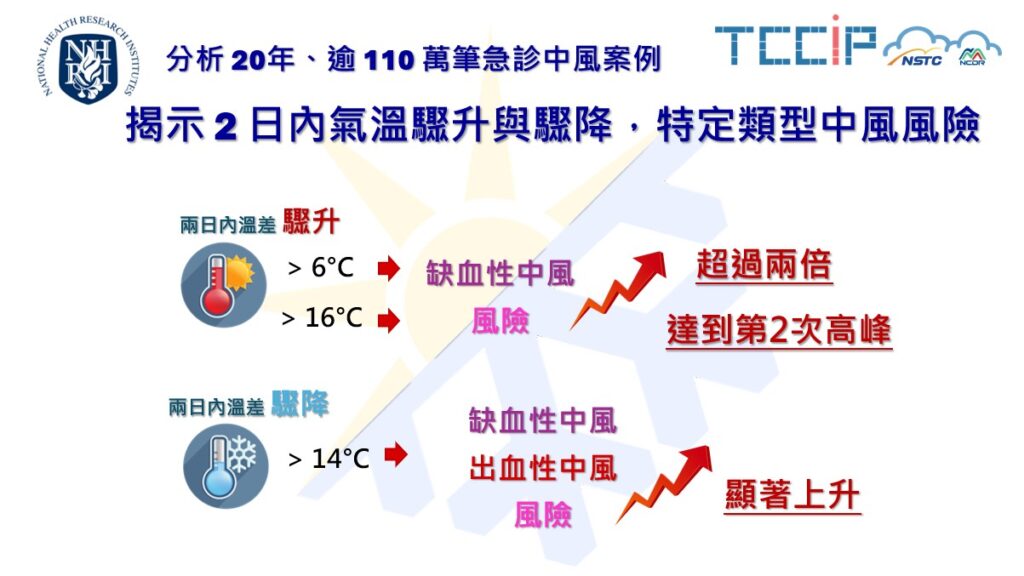

隨著氣候變遷帶來越來越多的極端天氣,氣溫忽冷忽熱已成為日常。國家衛生研究院最新研究指出,短時間內的氣溫劇烈變化與中風發生率高度相關,兩日內氣溫若驟升超過6°C或驟降超過14°C,中風風險皆提升2倍以上。

國衛院環境醫學研究所助研究員吳威德領導的研究團隊,利用全民健康保險資料庫,分析2001年至2020年間超過110萬名急診中風個案,並結合全台氣象資料與空氣污染數據,比對每日與前兩日氣溫差異,為亞洲少見的長期氣候健康分析。

該研究今年4月發表於國際期刊《The Lancet Regional Health – Western Pacific》,結果指出:

- 兩日內氣溫驟升超過6°C,缺血性中風風險翻倍

- 驟升超過16°C,風險更進一步攀升

- 驟降超過14°C,出血性中風風險同樣增為兩倍

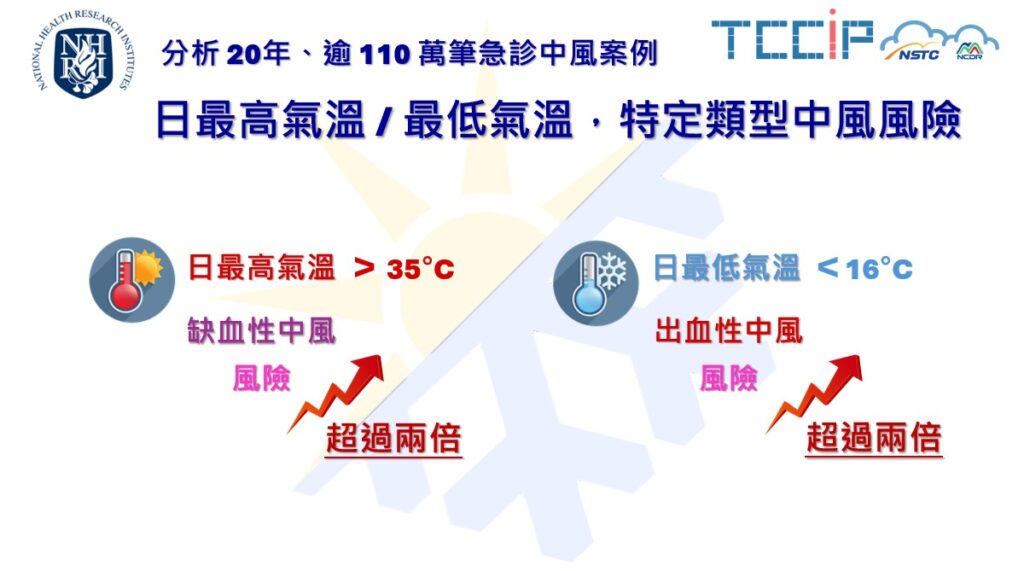

- 當日氣溫若高於35°C或低於16°C,也與中風風險顯著相關

研究也指出,缺血性中風傾向發生於高溫驟升期間,因體內水分快速流失導致血液濃稠、血管阻塞機率提高;而出血性中風則常見於低溫驟降時期,因交感神經活躍、血壓上升,使血管破裂風險提高。

全球正經歷有紀錄以來最熱的2024年,台灣近年亦頻繁出現寒害與熱浪,過往僅依日溫差評估風險的分析已難應對實況。此研究創新以「雙日溫差」為基礎,強化中風風險預測,也提供公共衛生政策重要參考。

吳威德強調,氣候變遷不只是環境議題,更直接衝擊全民健康。未來建議政府應將氣象警示與健康通報整合,於季節交替或極端天氣發生時,針對老年人與慢性病患加強預警與防範,減少中風與其他心血管疾病的發生。